- 「人が好きなのに、疲れる」という矛盾

- 「疲れる」にはちゃんと理由がある──その正体は”情報処理の密度”

- 「非同期発達」とは何か──得意と不得意のギャップが心を疲れさせる

- 「ひとり時間」は逃げじゃない──心のバッテリーを充電する方法

- 対人関係をコントロールするためのコツ──無理なく付き合うために

- 「疲れやすさ」には誇りをもっていい──感受性の裏側

- 矛盾をどう扱うか──「好きだけど疲れる」の正体

- メタ認知を活かして「先に疲れを回避する」

- 対人関係をコントロールするためのコツ──無理なく付き合うために

- 「疲れやすさ」には誇りをもっていい──感受性の裏側

- 矛盾をどう扱うか──「好きだけど疲れる」の正体

- メタ認知を活かして「先に疲れを回避する」

- 自分を守るのは、わがままじゃない

- 「疲れやすい」あなたは、むしろ“人間関係のプロトタイプ”

- 最後に:あなたが無理をしなくても、人間関係は続けられる

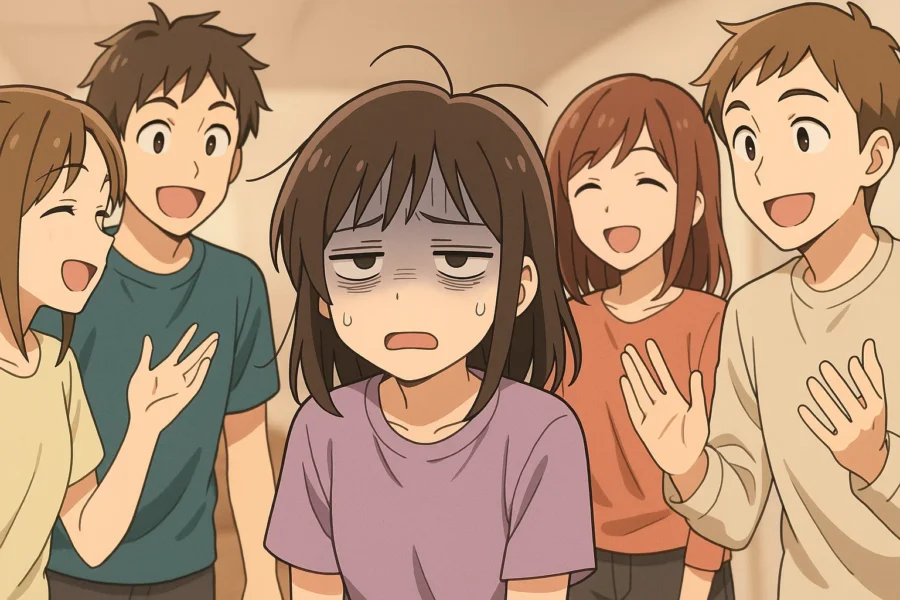

「人が好きなのに、疲れる」という矛盾

「誰かと話すのは楽しい。でも、長く一緒にいると、どっと疲れる。なぜ?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

周りの人と同じように会話を楽しみたいし、嫌いなわけじゃないのに、なぜか「帰ってから何もしたくない」「頭が回らない」と感じてしまう。これは単なる人見知りや社交不安では説明がつかないこともあります。

実はこれ、「ギフテッド」や「HSP(Highly Sensitive Person)」、あるいは「非同期発達」の特性を持つ人に共通する深い理由があるんです。

この記事では、「人と関わると疲れる」という感覚の背景にある心理・神経の仕組みをひもときながら、どうすれば自分のペースを守りつつ人と関われるのか、そのヒントをお伝えしていきます。

「疲れる」にはちゃんと理由がある──その正体は”情報処理の密度”

Overexcitability:感覚のフィルターが薄い人たち

ギフテッドやHSPに多い「overexcitability(過度激動性)」という性質は、簡単に言えば「五感・思考・感情がとても敏感で、ちょっとの刺激でも強く反応してしまう脳の仕組み」です。

たとえば:

- 相手の話すトーンや間に込められた感情を、無意識に読み取ってしまう

- 背景の音、照明の強さ、空気感などの環境要因が気になって集中しづらい

- 相手の表情や言葉の裏にある「意図」や「矛盾」を感じてしまう

これらはすべて、相手と話しているときに“同時進行で処理されている”情報です。

つまり、「人といると疲れる」と感じるのは、人との関わりそのものよりも、その裏にある“情報の多さと処理の密度”に圧倒されているからなんです。

「非同期発達」とは何か──得意と不得意のギャップが心を疲れさせる

ギフテッドには「非同期発達(asynchronous development)」という特徴がよく見られます。これは、知的能力や感受性が非常に高い一方で、情緒的な成熟やストレス耐性など、他の面での発達がアンバランスな状態のことです。

たとえば:

- 頭の中では議論の全体像を一瞬で把握できても、人前でうまく言葉にできない

- 相手の気持ちを察するのは得意でも、自分の疲れに気づくのは遅い

こうした「中と外のギャップ」が積み重なると、「できる自分」と「疲れる自分」の間で葛藤が生まれやすくなります。

この葛藤が長時間の対人関係において無意識の緊張を生み、結果的に「話すのは好きなのに、なぜか疲れる」という矛盾を感じることにつながるのです。

「ひとり時間」は逃げじゃない──心のバッテリーを充電する方法

人と関わると疲れてしまうあなたが、自分を回復させる一番の方法は「ひとり時間をしっかり確保すること」です。

ここで大切なのは、休息=何もしないことではないという点。

ひとり時間=「情報の流入をコントロールする時間」

人と過ごすときに自分では意識していなくても、以下のような無数の処理が並行しています:

- 相手の表情・声・空気を読む

- 自分の反応をその都度調整する

- 関係性や会話の流れを常にメタ認知(=上から把握)する

そのすべてをオフにできるのが、「ひとりの時間」なのです。

心の充電とは「外部との接続をいったん切る」こと

あなたがスマホの充電をするとき、充電器に繋ぐと同時にアプリを閉じたり、Wi-Fiを切ったりしますよね?

それと同じように、心の充電も「他者との接続」や「過剰な思考」から距離をとることがカギになります。

たとえば:

- 外からの刺激が少ない場所で過ごす(自然、図書館など)

- 言葉を使わない活動に集中する(絵を描く、楽器を演奏する、散歩など)

- スマホを一定時間見ない

これは「孤独好き」と言われがちですが、実際には「情報を選び取る意識」が高いだけとも言えます。

対人関係をコントロールするためのコツ──無理なく付き合うために

「距離感の調整」はスキルである

ギフテッドやHSP気質の人にとって、対人関係の一番の課題は「距離感」です。

- 相手に合わせすぎて自分を見失う

- 距離を取ると「冷たい」「避けられている」と思われてしまう

こうした矛盾に苦しむ人は少なくありません。けれども、人間関係は“オン/オフ”のスイッチではなく、フェーダーのようなものと考えると楽になります。

会う頻度や時間、会話の深さ、テーマ選びなど、いろんなレベルで「自分にとって無理のないバランス」を模索してみましょう。

具体例:こんなふうに調整してみよう

- 1日1人まで会う予定にする

- 60分以上の会話が続くときは途中で休憩を入れる

- 深い話になりそうな相手とはLINEなど文章ベースで関わる

- 自分の「疲労サイン」(頭痛、ぼーっとする、無口になる)をモニターする

こういった小さな調整が、「人と関わること」そのものへの抵抗感を減らしてくれます。

「疲れやすさ」には誇りをもっていい──感受性の裏側

「疲れるのは弱いから」──そう思って、自分を責めていませんか?

けれど、それはまったく逆です。

あなたが疲れやすいのは、たくさんの情報を受け取って、深く処理しているから。

- 相手のちょっとした変化に気づける

- 会話の中で矛盾や真意を見抜ける

- 空気の違和感を早めに察知できる

これは、ただの「敏感さ」ではありません。「高精度なセンサー」と「高性能な分析機能」を持っている状態なんです。

だからこそ、人との関わりが長時間続くと“CPU使用率100%”になってしまう。

この脳の使い方は、むしろ非常にエネルギー効率が高く、深い洞察力に裏付けられた「質の高い疲労」だと捉えることができます。

矛盾をどう扱うか──「好きだけど疲れる」の正体

「人が好きなのに、長くは一緒にいられない」

「話すのは楽しいのに、あとでぐったりする」

この“矛盾”に戸惑う人は多いですが、実はこれ、人間らしいごく自然な現象でもあります。

感情と理性、好奇心と疲労、愛情と距離──

それぞれが同時に存在するのが人間です。

特にギフテッドのように思考が深く、感受性が強い人は、**この「矛盾を矛盾のまま扱う力」**が問われる場面が多くなります。

「矛盾したままでも、いい」

- 人は好き。でも、長く一緒にいるのはしんどい。

- 話すのは好き。でも、あとのフォローアップがきつい。

- 集団は嫌い。でも、ひとりぼっちは寂しい。

これらはすべて正直な感情であり、どれも「間違っている」わけではありません。

「どちらかに決めなきゃ」と思わないこと。

その都度、自分のリソースと相談して決めればいい。

この感覚を育てることが、自分らしく生きる第一歩です。

メタ認知を活かして「先に疲れを回避する」

「メタ認知」とは、「自分の心の状態を、ひとつ上の視点から客観的に見る力」のことです。

ギフテッドの中には、この力が強い人が多くいます。けれど、その力を「自分を責める」方向に使ってしまうと、かえって疲弊を加速させます。

メタ認知を「自己理解」のツールに変える

- 「あ、今、人の話を深読みしすぎてるな」

- 「そろそろ注意力が切れてきたな」

- 「無意識に“いい人”になろうとしてるな」

こうした“自分モニタリング”を丁寧にやることで、疲れる前に適切な行動をとることができるようになります。

- 雑談を早めに切り上げる

- 「そろそろ一回トイレに行ってきます」と距離を取る

- 翌日は人と会わない予定にする

これらはすべて、「疲れる自分を責める」のではなく、「疲れない未来を設計する」視点に立った対応です。

対人関係をコントロールするためのコツ──無理なく付き合うために

「距離感の調整」はスキルである

ギフテッドやHSP気質の人にとって、対人関係の一番の課題は「距離感」です。

- 相手に合わせすぎて自分を見失う

- 距離を取ると「冷たい」「避けられている」と思われてしまう

こうした矛盾に苦しむ人は少なくありません。けれども、人間関係は“オン/オフ”のスイッチではなく、フェーダーのようなものと考えると楽になります。

会う頻度や時間、会話の深さ、テーマ選びなど、いろんなレベルで「自分にとって無理のないバランス」を模索してみましょう。

具体例:こんなふうに調整してみよう

- 1日1人まで会う予定にする

- 60分以上の会話が続くときは途中で休憩を入れる

- 深い話になりそうな相手とはLINEなど文章ベースで関わる

- 自分の「疲労サイン」(頭痛、ぼーっとする、無口になる)をモニターする

こういった小さな調整が、「人と関わること」そのものへの抵抗感を減らしてくれます。

「疲れやすさ」には誇りをもっていい──感受性の裏側

「疲れるのは弱いから」──そう思って、自分を責めていませんか?

けれど、それはまったく逆です。

あなたが疲れやすいのは、たくさんの情報を受け取って、深く処理しているから。

- 相手のちょっとした変化に気づける

- 会話の中で矛盾や真意を見抜ける

- 空気の違和感を早めに察知できる

これは、ただの「敏感さ」ではありません。「高精度なセンサー」と「高性能な分析機能」を持っている状態なんです。

だからこそ、人との関わりが長時間続くと“CPU使用率100%”になってしまう。

この脳の使い方は、むしろ非常にエネルギー効率が高く、深い洞察力に裏付けられた「質の高い疲労」だと捉えることができます。

矛盾をどう扱うか──「好きだけど疲れる」の正体

「人が好きなのに、長くは一緒にいられない」

「話すのは楽しいのに、あとでぐったりする」

この“矛盾”に戸惑う人は多いですが、実はこれ、人間らしいごく自然な現象でもあります。

感情と理性、好奇心と疲労、愛情と距離──

それぞれが同時に存在するのが人間です。

特にギフテッドのように思考が深く、感受性が強い人は、**この「矛盾を矛盾のまま扱う力」**が問われる場面が多くなります。

「矛盾したままでも、いい」

- 人は好き。でも、長く一緒にいるのはしんどい。

- 話すのは好き。でも、あとのフォローアップがきつい。

- 集団は嫌い。でも、ひとりぼっちは寂しい。

これらはすべて正直な感情であり、どれも「間違っている」わけではありません。

「どちらかに決めなきゃ」と思わないこと。

その都度、自分のリソースと相談して決めればいい。

この感覚を育てることが、自分らしく生きる第一歩です。

メタ認知を活かして「先に疲れを回避する」

「メタ認知」とは、「自分の心の状態を、ひとつ上の視点から客観的に見る力」のことです。

ギフテッドの中には、この力が強い人が多くいます。けれど、その力を「自分を責める」方向に使ってしまうと、かえって疲弊を加速させます。

メタ認知を「自己理解」のツールに変える

- 「あ、今、人の話を深読みしすぎてるな」

- 「そろそろ注意力が切れてきたな」

- 「無意識に“いい人”になろうとしてるな」

こうした“自分モニタリング”を丁寧にやることで、疲れる前に適切な行動をとることができるようになります。

- 雑談を早めに切り上げる

- 「そろそろ一回トイレに行ってきます」と距離を取る

- 翌日は人と会わない予定にする

これらはすべて、「疲れる自分を責める」のではなく、「疲れない未来を設計する」視点に立った対応です。

自分を守るのは、わがままじゃない

ギフテッドやHSP的な感受性を持つ人は、まわりに気を使いすぎたり、相手の気持ちを汲みすぎたりして、自分を後回しにしがちです。

「ここで帰ったら失礼かな……」

「もう少し頑張れば仲良くなれるかも……」

「本当は疲れてるけど、相手に悪いから……」

そのやさしさや責任感は、あなたの長所でもあります。

でも、「他者への気配り」と「自分のケア」は両立できます。

むしろ、**自分の状態を守ることは、長く人とつながり続けるための“必須条件”**です。

あなたが元気であること。

あなたがちゃんと休めること。

それが、まわりにとってもプラスになるんです。

「疲れやすい」あなたは、むしろ“人間関係のプロトタイプ”

これまでの社会は、「長時間一緒にいられる人=コミュニケーション能力が高い人」とされてきました。

でも、それは本当に正解でしょうか?

- 無駄な雑談を延々と続けるより、短い時間で深い会話ができる

- 相手の感情の動きを細やかに察知できる

- ノイズや空気感の変化に敏感である

こうした性質は、これからの時代に必要な「繊細で誠実なコミュニケーション」の土台になるものです。

「疲れるから向いていない」ではなく、**「疲れやすいぶん、より丁寧で密度の高い人間関係をつくれる」**と捉えてみてください。

最後に:あなたが無理をしなくても、人間関係は続けられる

人と関わることに疲れてしまうのは、あなたが弱いからでも、心が狭いからでもありません。

それは、「たくさんのことを感じ取ってしまう脳と心」を持っているから。

それは同時に、「繊細で誠実な人間関係を築くポテンシャルがある」ということでもあります。

大切なのは、

- 休むことを恐れないこと

- 距離を取ることを申し訳なく思わないこと

- 自分の「疲れサイン」に早めに気づいてあげること

あなたは、何も悪くありません。

あなたの“感じ方”には、ちゃんと意味があります。

無理をしない。それでいいんです。