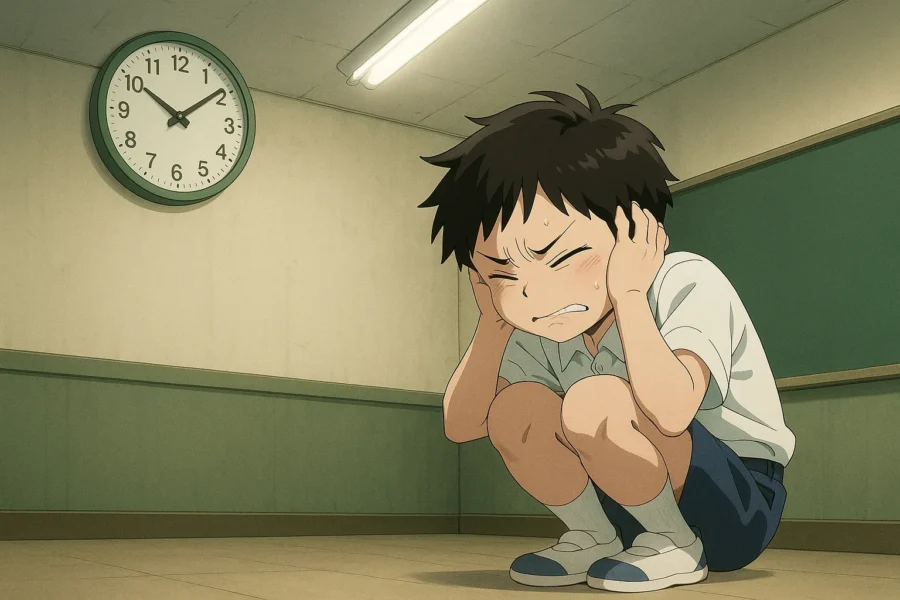

はじめに:些細な刺激に「耐えられない」のは甘えじゃない

時計の秒針の音、冷蔵庫のうなり、蛍光灯のちらつき、スマホの通知音。

誰かにとっては「気づきすらしないレベル」の小さな音や光が、なぜか自分には耐えられないほど不快に感じる。そんな経験はありませんか?

「神経質すぎる」「気にしすぎだよ」と言われて傷ついたことがある人もいるかもしれません。でも、それは“気の持ちよう”ではありません。脳と神経の働きに深く関係しています。

この記事では、ギフテッドやHSP(Highly Sensitive Person)、または「The gifted with discordant feelings(不協和感を抱えるギフテッド)」と呼ばれる人たちに起きやすい「感覚過敏」の正体を、わかりやすく、ていねいに解き明かしていきます。

結論:敏感すぎるのは“異常”ではなく、“能力の副作用”

まず伝えたいのは、「音や光に敏感すぎること」は決して“欠陥”ではないということ。

それはむしろ、情報を素早く、正確に察知できるという“脳の高機能さ”の裏返しです。

この感受性の強さは「overexcitability(過度の興奮性)」と呼ばれ、ギフテッド(生まれつき知的・感覚的に高い能力を持つ人)の中にしばしば見られます。

ただし、それが“日常生活に支障をきたすレベル”になると、自分を責めたり、無理に「慣れよう」として消耗してしまう危険があります。

だからこそ、自分の感覚の特性を正しく理解し、適切な工夫や対策をとることが大切です。

なぜ、そんなに音や光が気になるのか?

1. 感覚刺激の「フィルター機能」が弱い

一般的な脳は、視覚・聴覚・触覚などから入ってくる膨大な情報の中から「今必要な情報」だけを選んで意識に届けます。これが「感覚フィルター」の役割です。

ところが、ギフテッドやHSP、または非同期発達を抱える人たちは、このフィルターが“ゆるい”ことが多い。

そのため、他人が無視できる小さな音や光も、自分の脳には「重要な情報」としてどんどん入ってきてしまいます。

結果として、脳がパンクしやすく、強い不快感やストレスを感じるのです。

2. 「ドーパミン」回路の特異性

もうひとつの鍵が、脳内の神経伝達物質「ドーパミン」の働きです。

ドーパミンは「報酬」や「快感」と関係する物質ですが、同時に「感覚の鋭さ」や「注意の切り替え」とも深く関係しています。

ギフテッドに見られやすいのは、このドーパミン系が敏感すぎるパターン。

たとえば、音や光などの刺激が入ると、それが必要以上に「報酬系」を刺激してしまい、興奮しすぎたり、逆にイライラしたりする反応が起きます。

3. 常に“戦闘モード”の交感神経

交感神経は、緊張やストレスを感じたときに働く「戦闘モード」の神経です。

小さな音やまぶしい光が「危険信号」として脳に伝わると、交感神経が活性化されてしまいます。

これにより、心拍数が上がったり、体がこわばったり、頭痛や不眠といった症状が出ることもあります。

「いつも疲れている」「人混みがダメ」「明るい場所にいると頭が痛くなる」といった症状の背景には、この交感神経の過活動がある場合が多いのです。

「The gifted with discordant feelings」とは何か?

“才能”と“不協和感”が同居する人たち

「The gifted with discordant feelings」という言葉は、直訳すると「不協和感を持ったギフテッド」という意味です。

これは、高い知的能力や感受性を持ちながらも、「環境になじめない」「まわりと波長が合わない」といった“心のズレ”を抱える人たちを指します。

こうした人は、頭の回転が速く、物事の本質や空気の違和感に気づく力があります。

でもそのぶん、些細な音や光、匂いや肌ざわり、人の言動や空気感の“ズレ”にも敏感になりすぎてしまうのです。

なぜ「不協和感」は生まれるのか?

不協和感とは、「環境や人間関係に対して、自分だけが違和感を覚えてしまう感覚」です。

たとえばこんな場面:

- みんなが楽しく会話しているのに、空調の「ブーン」という音が気になって集中できない

- 蛍光灯のちらつきが気持ち悪くて、頭が重くなる

- 誰かの話し声や口調にわずかな“嫌悪感”を感じる

これは、感覚過敏だけでなく、「非同期発達」とも関係しています。

非同期発達とは?

非同期発達(asynchronous development)とは、知的・感情的・身体的な成長スピードが一致していないという状態です。

たとえば:

- 頭の中では論理的に整理できているのに、気持ちが追いつかず混乱する

- 考えすぎて感情が疲れてしまう

- 幼少期から「大人びている」「空気読みすぎる」と言われた

このようなズレが「周囲との不協和感」を生み出し、自分の感覚を信じられなくなる原因にもなります。

感覚過敏+不協和感は“Wパンチ”になりやすい

音や光などの感覚刺激に過敏なうえ、まわりと自分の感じ方が違うと、「おかしいのは自分だ」と思ってしまう人が多くなります。

これにより、

- 自己否定

- 過剰な我慢

- 感情の爆発(心的飽和)

- 社交的疲弊

といった問題が生じやすくなります。

実際の困りごとと、その対処法(後半②)

学校や職場でよくあるシチュエーション

・教室やオフィスの音が気になる

→ 他の人が気づかないような騒音(空調、キーボード音、話し声)でも、当人には“拷問”のように感じることも。

対処法:

- 耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの活用

- イヤーマフ(防音ヘッドホン)を検討

- 座席の位置を工夫して、刺激源から離れる

・蛍光灯の光で疲れる/頭痛になる

→ 視覚の過敏さも深刻。照明の色温度(白色・青白い光)やチラつきが体調に影響する。

対処法:

- サングラスやブルーライトカット眼鏡の使用

- デスクライトに変更して間接照明に

- LED照明の明るさを調整(スマート電球など)

家庭での困りごとと工夫

・テレビやスマホの音量でイライラ

→ 家族が流している音に耐えられず、怒りっぽくなることも。

対処法:

- 個室や静かな環境を持てる時間帯をつくる

- 家族に「静けさが必要な人がいる」ことを説明

- ホワイトノイズで一定の音を流して“遮断”する

・家電のLEDの光がまぶしい

→ 真っ暗な部屋で点滅する小さな光が眠りを妨げる。

対処法:

- アイマスク、寝室用の遮光テープ

- LEDを覆うカバーやマスキング素材を使用

- 暗さと静けさをセットで整える習慣を

感受性を“守る”から“活かす”へ

過敏さは「感性の鋭さ」の証でもある

感覚過敏はたしかに生きづらさの原因になります。でも、その「鋭さ」は視点を変えれば、ものすごい才能です。

- 音楽家やデザイナーは、普通の人が気づかない微細な違いを感じとる力が必要です。

- 研究者やクリエイターも、他人がスルーする「違和感」に反応できるからこそ、革新的な発見や作品を生み出します。

つまり、「過敏」は“過剰な弱点”ではなく、“突出した長所”でもあるのです。

鍵になるのは「自己理解」と「環境調整」

この感受性を生かすためには、2つの土台が重要です。

1. 自己理解

- 自分が何に敏感で、どう感じるのかを把握する

- 「おかしいのは自分」ではなく、「脳の特性」だと知る

- 感覚の“しきい値”を記録して、疲れやすいパターンを可視化する

2. 環境調整

- 音や光の「刺激を減らす工夫」を積極的に取り入れる

- 静かな場所を“贅沢”ではなく“必要な栄養”と位置づける

- 自分に合ったリズム(時間帯・照明・音環境)を知って選ぶ

これらは単なる「逃げ」ではなく、“生存戦略”です。

感覚を「道具」として扱う視点

たとえば、剣は使い方を間違えれば自分を傷つけますが、正しく扱えば武器にも道具にもなります。

それと同じように、あなたの感覚の鋭さも「制御できない爆弾」ではなく、「使い方次第で宝になる道具」です。

- 自分の感じた“不協和感”は、環境の異常を知らせるセンサー

- 小さなノイズに敏感なあなたは、組織や社会の“異常検知器”にもなれる

- 他者の変化に気づけるあなたは、優れたケアワーカーや共感型のリーダーになれる

感受性とは、“本質を見抜く目”のことでもあるのです。

おわりに:あなたの「違い」は、役に立つ

世の中は、「鈍感な人が快適に過ごせるように」できています。だから、あなたのように“感覚が鋭い人”は、どうしても「合わない」と感じる場面が多くなる。

でも、それはあなたが「間違っているから」ではなく、「世界があなたの仕様に合っていない」だけ。

自分の感受性を理解し、守り、活かすための環境を自分で選びとる力が、これからの時代にはますます求められます。

あなたの違和感や過敏さは、きっと誰かの安心のために役立つ。

まずは、自分自身を「整えてあげること」から始めてください。