▼この記事でわかること

- ギフテッドが「他人の気持ちを感じ取りすぎて疲れる」理由

- エンパスとの違いと重なり

- 共感疲労のメカニズム

- 自己防衛のための現実的対策

- 感受性を武器に変える思考法

はじめに:「なぜこんなに疲れるのか」

「誰かの一言で、場の空気が変わったのがわかる」

「何も言われていないのに、“何かあった”のが伝わってしまう」

「相手が思っていることが分かりすぎて、自分の意見が出せない」

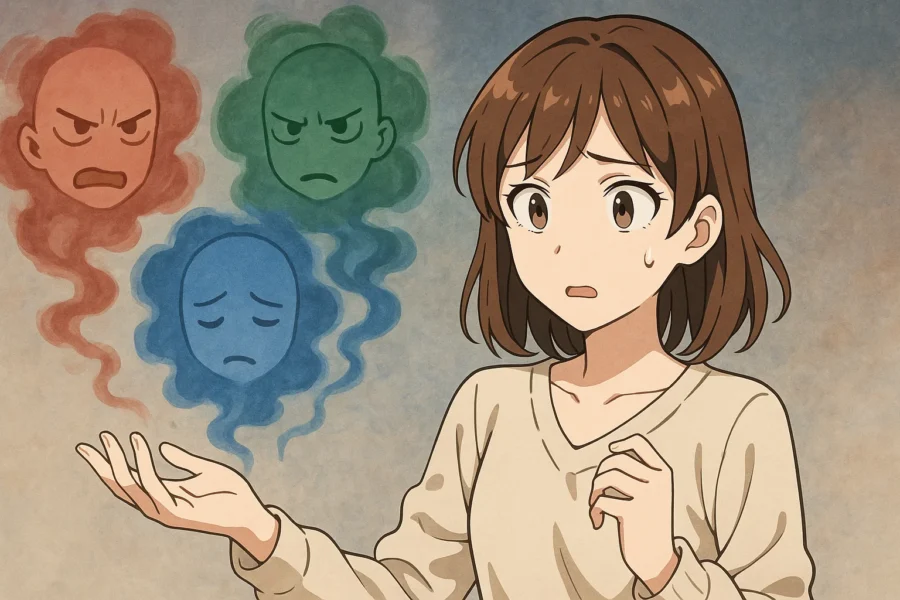

こうした「人の気持ちが手に取るようにわかってしまう」という能力は、ギフテッドにとってしばしば才能であると同時に、慢性的な疲労や人間関係のストレスの原因になります。

この記事では、この「過剰な共感」による消耗のメカニズムと、ギフテッド特有の心理的背景、そして現実的な対処法について徹底的に解説します。

第1章:なぜ「人の気持ち」がわかりすぎるのか

◆ギフテッドの「高度な感受性」

ギフテッドの中には、他者の表情や声色、態度、目の動き、沈黙などから「文脈」を読み解く力に長けた人がいます。これは単なる空気を読むスキルではなく、複数の感覚や記憶・直感を統合的に処理する“高次の感情知性”です。

こうした力は、社会的に有利に働く場面もある一方で、「無意識に他人の感情を背負ってしまう」という弊害もあります。

第2章:「共感疲労」という見えにくいストレス

◆脳のオーバーワーク

他人の感情を処理するというのは、実はかなりの脳内エネルギーを使う作業です。共感脳が過剰に働くと、知らず知らずのうちに「自分と他人の境界線」が曖昧になり、まるで自分の問題のように他人の感情を抱え込んでしまいます。

これが「共感疲労(エンパシー・ファティーグ)」です。

第3章:「人の気持ちがわかる」ことが苦痛になるメカニズム

◆ケース1:感情を受信してしまう(受動型エンパス)

「怒ってる?」「落ち込んでる?」と他人の感情を“受け取って”しまうと、自分の気分まで落ちてしまいます。

◆ケース2:気を使いすぎて自分を後回しにする

「相手を傷つけないように」「場を壊さないように」と配慮ばかりして、自分の本音を押し殺すことも。

◆ケース3:「気づきすぎる」ことがトラウマを掘り返す

過去に「顔色を伺わないと生きられなかった」経験がある人ほど、共感力が過剰に発達しやすく、それが自己否定や恐怖反応と結びつく場合があります。

第4章:ギフテッドと「エンパス」の違いと重なり

◆エンパスとは?

「エンパス」とは、他人の感情や痛みをまるで自分のことのように感じてしまう人のこと。ギフテッドとエンパスは重なる部分もありますが、厳密には異なります。

- ギフテッド:論理や感性を統合的に処理し「読み取る」

- エンパス:身体的・感覚的に「感じ取ってしまう」

ギフテッドは「感じる」と同時に「思考する」ため、感情の解釈も複雑になりがちです。

第5章:この能力がもたらす人生の苦労

◆疲れるだけじゃない「副作用」

- 人の問題を解決したくなってしまう

- 境界線が曖昧になり、依存や支配関係に陥りやすい

- 自分の感情がわからなくなる(アレキシサイミア)

- 他人からの期待を引き受けすぎる

- 自分を犠牲にしがち

「人の気持ちが分かる自分」は、時に“便利屋”や“共感マシーン”として使われてしまうこともあります。

第6章:具体的な解決策【自己防衛と環境調整】

◆①「感情の境界線」を可視化する

まず重要なのは、「これは私の感情?それとも他人の?」という問いを常に立てること。

- 頭の中で「今、誰の気持ちを感じてる?」と問いかける

- 視覚的に線を引くイメージトレーニングをする

- 相手との“心理的距離”を測る習慣をつける

◆② 感情のデトックスを習慣化する

- 書く:日記・ジャーナリング・気づいた感情のメモ

- 話す:信頼できる相手との「感情の言語化」

- 動く:散歩・ストレッチ・ヨガなどで身体に意識を戻す

◆③「優しさの矛先」を選ぶ

全員を助けることはできません。共感力は、「必要な人に」「適切な形で」使うことで、自他ともに救いになります。

「傷つかないために距離を取る」のは、冷たいことではなく、成熟した共感のかたちです。

第7章:この能力を才能として活かすには

◆“気づく力”を価値に変える

この感受性は、以下のような分野で強みになります。

- カウンセリング・コーチング・教育

- デザイン・アート・創作

- 社会福祉・NPO・ボランティア活動

大切なのは「消耗するか、活かすか」は“環境と使い方”次第だということ。

◆「過剰な共感」から「適切な共感」へ

- 問題を“引き受ける”のではなく“見守る”

- アドバイスよりも“聴くこと”を選ぶ

- 自分の感情も他人の感情と同じように大切にする

第8章:まとめとこれから

ギフテッドの「気持ちがわかりすぎる」という特性は、生まれ持った資質であり、変えることはできなくても“扱い方”は学ぶことができます。

- 他人と自分を分ける

- 感情を言語化して外に出す

- 自分が疲弊しないための距離感を知る

この能力は、誰かを救える光にもなれば、自分を壊す刃にもなります。

「わかる自分」を責めるのではなく、「わかった上で、どう選ぶか」に力を注ぐ。

それが、感受性を才能に変える第一歩です。