「この子、何となく全部わかってるみたいだけど、説明ができない…」

「聞いたことはすぐ覚えるのに、図や空間の問題になると苦手そう…」

そんな風に、ギフテッドの子どもたちには「情報の処理スタイル」によって、得意・不得意のパターンがはっきり現れることがあります。

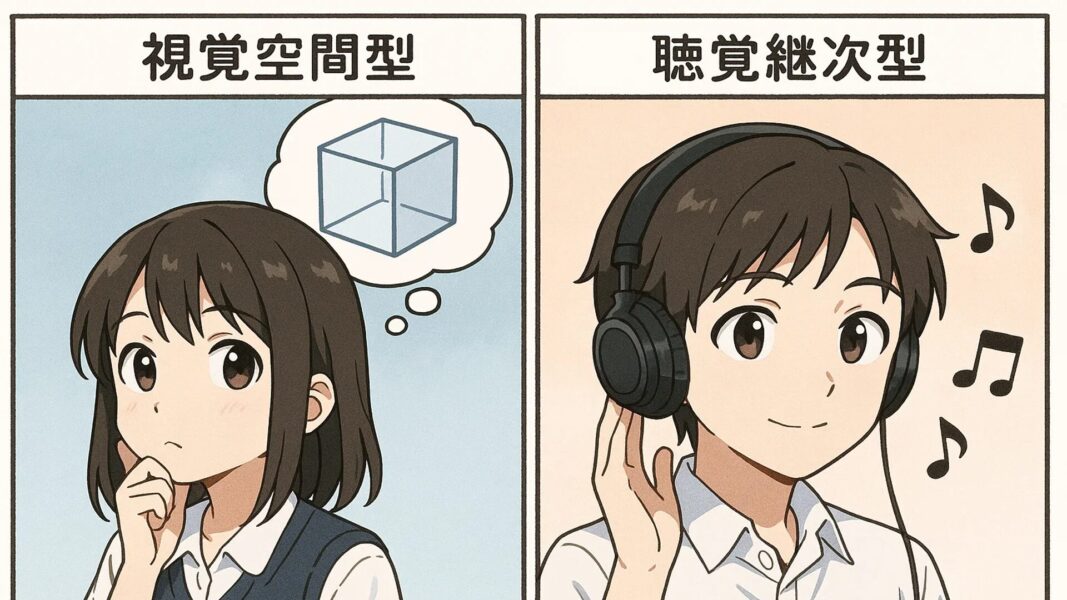

その中でも特に重要なのが、「視覚空間型」と「聴覚継次型」という2つの認知スタイルです。

この記事では、ギフテッド教育や認知科学の視点から、

- 視覚空間型と聴覚継次型の違い

- それぞれの特徴・強み・つまずきやすいポイント

- 家庭や学校でのサポート方法

- 社会での活かし方や適職の例

などをわかりやすく解説していきます。

1. 認知スタイルとは?

「認知スタイル」とは、人それぞれがどのように情報を受け取り、理解し、記憶し、活用するかという“思考の癖”のこと。

たとえば、

- イメージで全体像を把握するタイプ

- 言葉や順番で理解するタイプ

といったように、情報の受け取り方や処理の仕方には明確な個人差があります。

ギフテッドの子どもは、このスタイルが極端に偏ることがあり、それが「周囲とのギャップ」や「誤解」につながることも少なくありません。

2. 視覚空間型と聴覚継次型の違い

ギフテッドの認知スタイルは、大きく分けて以下の2タイプに分けられます。

| 特徴 | 視覚空間型(Visual-Spatial) | 聴覚継次型(Auditory-Sequential) |

|---|---|---|

| 情報の処理方法 | 全体をイメージで把握 | 一つずつ順番に処理 |

| 学習スタイル | 絵・図・動画で理解 | 音読・説明・手順重視 |

| 強み | 創造性・直感・抽象的理解 | 論理性・暗記力・計画力 |

| 苦手分野 | 言語化・細かな手順・時間管理 | 空間認知・直感・柔軟性 |

| 学校での評価 | 不利になりやすい | 高評価を得やすい |

3. 視覚空間型ギフテッドの特徴

視覚空間型の子は、何かを“言葉で説明する”前に、“イメージとして理解する”ことが得意です。

主な特徴

- 図や絵での理解が早い

- 全体像を一気に把握する

- 飛び抜けた直感やひらめきを持つ

- パターン認識や空間的思考が得意

- 語りよりも描く・作る・構造化が好き

つまずきやすいポイント

- 説明ができないことで誤解される

- 手順や論理を飛ばしてしまう

- 「なぜそう思ったの?」に答えられず評価されにくい

- 時間や順序に弱い(スケジュール管理が苦手)

4. 聴覚継次型ギフテッドの特徴

こちらは、言葉や音で物事を整理しながら、順を追って理解していくタイプ。

主な特徴

- 音読や講義が得意

- 論理的な思考と構成力に優れる

- 暗記や再現力が高い

- 時間やスケジュールを守るのが得意

- 学校の成績が安定しやすい

つまずきやすいポイント

- 一気に全体を捉えることが苦手

- 想像力・直感力に自信がない

- 柔軟な対応や予定変更が苦手

- 自分で新しい道を作るより「正解を探す」傾向が強い

5. 視覚空間型は誤解されやすい?

視覚空間型の子どもたちは、周囲の「普通」と異なる表現をすることで、しばしば以下のような誤解を受けやすくなります。

- 「説明できない=理解していない」と思われる

- ADHDやASDと誤診されることもある

- 「どうしてこの子は順序通りにやらないの?」と叱られやすい

一方で、聴覚継次型の子どもは「優等生」として扱われることが多く、プレッシャーにさらされるケースもあります。

6. 家庭や学校でのサポート方法

視覚空間型への支援

- マインドマップや図解を使って説明

- 手順より「ゴールの絵」を先に見せる

- 発想を否定せず、描かせて・作らせて・触らせて

- 口頭でなく「作品」で評価する工夫を

聴覚継次型への支援

- ステップバイステップで丁寧に教える

- 計画表やチェックリストで安心感を

- 暗記や音声学習などの強みを活用

- 柔軟性を育てる練習(予定外の活動など)

どちらのタイプにも共通するのは、「苦手を直す」よりも「得意を活かす」姿勢が何よりも大切だということです。

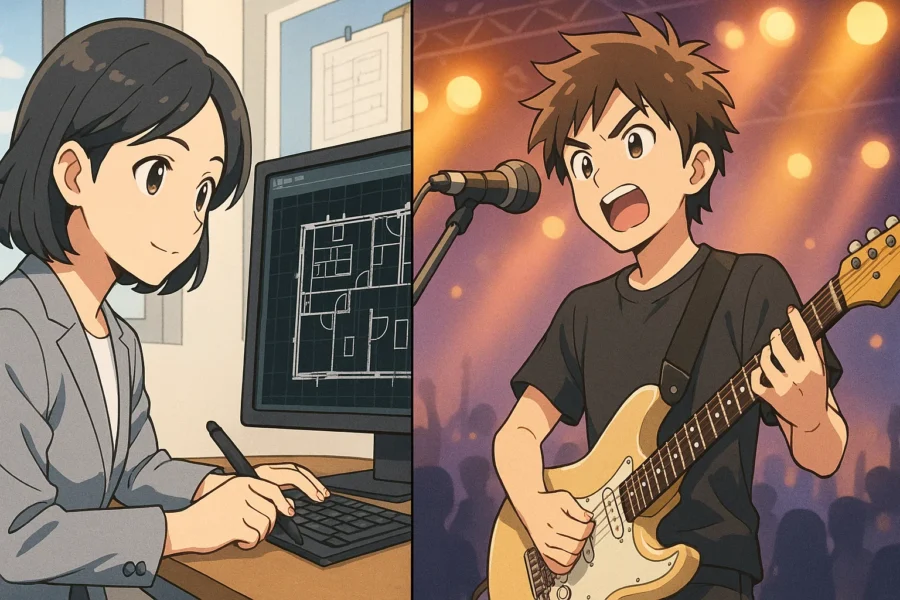

7. 社会における活かし方と適職例

視覚空間型に向いている職業

- デザイナー

- 建築家

- プロダクト開発

- ゲームクリエイター

- 数学者

- アーティスト

- 空間設計

- 映像制作

- UX/UIデザイン

聴覚継次型に向いている職業

- 弁護士

- 教師

- 医師

- 編集者

- 翻訳家

- プログラマー

- 会計士

- 事務

- 官公庁職員

社会には、両方の認知スタイルが必要不可欠です。どちらが優れているかではなく、「どう活かすか」がすべてです。

8. ハイブリッド型(混合型)もいる

現実には、完全にどちらか一方に当てはまる人は少なく、視覚的な強みと聴覚的な強みをあわせ持つ“ハイブリッド型”も存在します。

- 空間認識が得意だけど、言語能力も高い

- 手順は苦手でも、人の話はよく覚える

というように「混合型ギフテッド」はより柔軟でバランス型ともいえる存在です。

9. ギフテッドの多様性を活かす社会へ

日本の学校教育は、依然として「音読・手順・暗記」に偏っており、視覚空間型のような直感型の才能は埋もれてしまうことが少なくありません。

しかし、AI時代に求められる力は、「マニュアル通りにやる力」よりも「創造する力」「新しい価値を見出す力」です。

どんな認知スタイルであっても、

その子らしさを活かせる社会を目指すことが、

これからの教育や家庭に求められているのではないでしょうか。

10. まとめ

- ギフテッドには「視覚空間型」と「聴覚継次型」という2つの認知スタイルがある

- どちらも優劣ではなく「思考のかたち」

- 得意な学び方や活躍の場が異なるため、個性に合った支援が大切

- 社会全体が多様な認知スタイルを理解し、受け入れていくことが鍵

「うちの子、ちょっと人と違うかも?」と思ったら、

まずはその「違い」を個性として尊重するところから始めてみませんか。