「自分だけ、なぜか会話がかみ合わない」

「話しても、誰もわかってくれない」

そんな風に、周囲とのギャップに悩むギフテッドの方は少なくありません。

この記事では、ギフテッドが感じやすい“ズレ”の正体と、その背景にある心理的要因、そして日常でできる具体的な対策まで、徹底的にまとめました。

1. ギフテッドとは?定義と特徴

ギフテッド(Gifted)とは、平均を大きく上回る知的能力や感性、創造性を持つ人を指します。学校の成績が良い=ギフテッドとは限らず、以下のような特徴を持つ場合が多いです。

- 幼少期から抽象的な問いや複雑な概念に興味を持つ

- 感受性が非常に強く、社会問題や倫理に強い関心がある

- 興味の幅より“深さ”に偏る(特定分野を徹底的に追求)

- 同年代との会話に違和感を覚えやすい

こうした特性が、他者との違和感やコミュニケーションのずれを生み出す要因になっています。

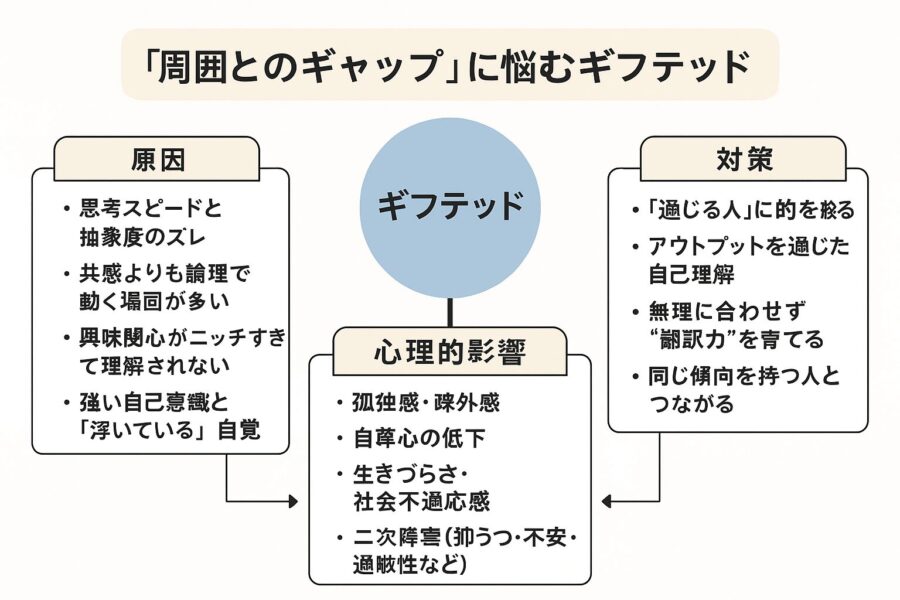

2. ギフテッドが「周囲とのギャップ」を感じる主な原因

(1)思考スピードと抽象度の違い

ギフテッドは、物事の構造やパターンを瞬時に読み取り、未来の展開まで予測できる思考力を持つため、日常会話が退屈に感じたり、話のテンポが合わなかったりします。

(2)感情より論理が先に立つ傾向

感情的な共感よりも、事実の整理や論理的な分析を重視するため、周囲から“冷たい”や“空気が読めない”と誤解されることがあります。

(3)独自すぎる興味関心

一般的には共有されにくいマニアックな関心(例:素粒子物理学や哲学、経済モデルなど)を持つことが多く、「話が合わない」状態になりやすいです。

(4)自覚的な違和感が壁になる

「(普通であろうと努力するにも関わらず)自分は他の人と同じようにできない」と早期から自覚していることで、自分から壁を作ってしまうことも少なくありません。

3. 周囲とのギャップがもたらす心理的影響

この“ズレ”が続くと、以下のような影響が現れることがあります。

- 孤独感・疎外感:「誰にも理解されない」という思い

- 自己否定・過剰適応:周囲に合わせるうちに、自分がわからなくなる

- 社会不適応:違和感が積み重なり、生きづらさを感じる

- 二次障害:うつ、不安、HSP的過敏性などが出てくることも

4. ギフテッド本人ができる対処法5選

① 「話が通じる人」に絞って関係を深める

すべての人にわかってもらう必要はありません。理解し合える相手とのつながりを大事にしましょう。

② アウトプットで思考を可視化する

ブログやSNS、図解、音声配信などを通じて自分の考えを“翻訳”して表現すると、自然と共鳴する人が見つかります。

③ 相手に合わせた「翻訳力」を育てる

専門用語をかみ砕いて話すなど、“伝わる表現”を意識するだけで誤解が減ります。

④ 自分だけの「問い」を大事にする

「この問いは誰にもわかってもらえないかもしれない」

そんな風に思う問いほど、深い価値や探究の糸口になります。

⑤ 同じ傾向を持つ人とつながる

X(旧Twitter)やDiscord、読書会や学習系のイベントなど、感性が近い人と出会える場を活用しましょう。

ギフテッド雑談オープンチャット少人数コミュニティ「ぬんぬんパラダイス🐱」

5. 周囲の大人(親・教師・上司)ができる支援

- 「普通」に当てはめようとしない

- 問いに興味を持ち、「面白い考え方だね」と受け止める

- 答えではなく、“一緒に考える姿勢”を大切にする

- 思考に没頭できる静かな時間や空間を保証する

ギフテッドにとって、「自分で考え抜く時間」こそが栄養です。

6. 「孤立」を「才能の活かし方」に変える視点

ギフテッドの苦しさは、「変わっていること」そのものではありません。

「違いを受け入れる土壌が社会に少ないこと」が最大の壁なのです。

周囲に理解されない時こそ、自分自身の問いに立ち返ってください。

“違和感”は未来を切り開くリソースにもなり得ます。

7. まとめ:ギフテッドは“異質”ではなく“多様性”のひとつ

ギフテッドが感じる「周囲とのギャップ」は、

異常でも、わがままでもありません。

それは、物事を深く見つめる力の裏返し。

そして、自分の内面と真剣に向き合っている証拠でもあります。

孤独や違和感に直面しても、どうか忘れないでください。

あなたのその感性は、社会の未来に必要とされているのです。