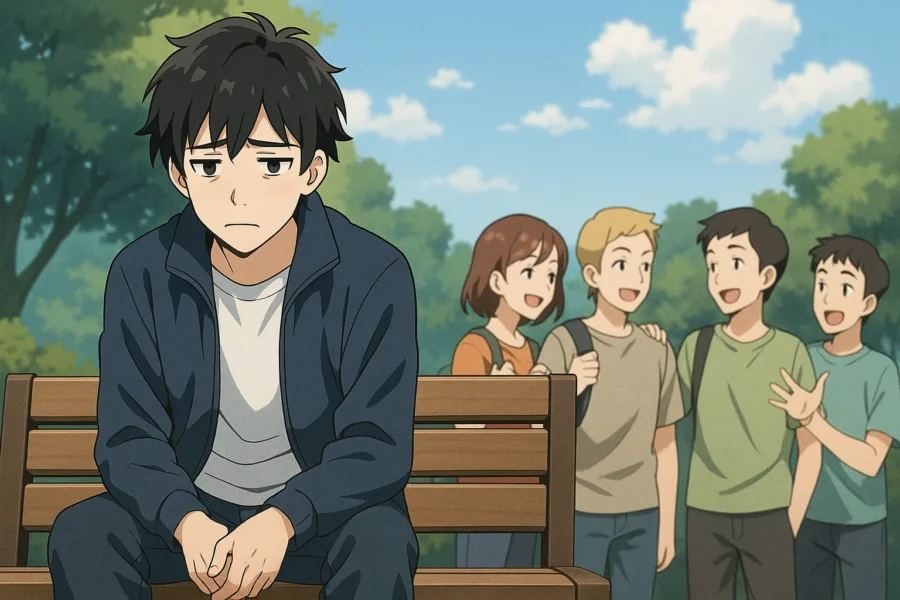

はじめに:ギフテッドの「孤独感」はどこからくるのか?

「周りと話が合わない」「人間関係に違和感を抱きやすい」「頑張っても友達ができない」

ギフテッドの人が抱えやすいこのような悩みは、単なる内向性や性格の問題ではありません。むしろ、その特異な認知スタイルや感受性が関係しています。

本記事では、ギフテッドが「友達ができにくい」と感じやすい背景を、多角的に掘り下げたうえで、実際にできる対策や考え方のヒントをご紹介します。孤独や人間関係に悩むギフテッド本人はもちろん、親御さんや支援者の方にも役立つ内容です。

1. ギフテッドとは?──定義と特徴をおさらい

まずは簡単に「ギフテッド」とは何かを整理しておきましょう。

1-1. ギフテッドの定義

一般的にギフテッドとは、知能指数(IQ)が130以上など、平均を大きく上回る認知能力を持つ人を指します。ただし、ギフテッドの特徴はIQだけでは測れません。以下のような傾向も見られます。

- 学びへの強い好奇心・探究心

- 深い感受性や倫理意識

- パターン認識や抽象思考に優れる

- 常に「なぜ?」を考え続ける思考癖

1-2. ギフテッドにありがちな苦しみ

ギフテッドは能力的に「恵まれている」と思われがちですが、実際には以下のような悩みを抱えやすいとされています。

- 同年代との話題に興味を持てない

- 何気ない会話でも過剰に意味を深読みしてしまう

- 自己表現の仕方が周囲とズレている

- 他人と「感じ方」が根本的に違う

このようなズレが積み重なることで、人間関係での孤立感が生まれてしまうのです。

2. なぜ友達ができにくいのか?──5つの主な原因

2-1. 興味関心のギャップが大きすぎる

ギフテッドの多くは、「宇宙」「量子力学」「社会構造」「哲学」など、抽象的で専門性の高い分野に興味を持つことがあります。しかし、同年代の友達が話すのは「最近のドラマ」「TikTok」「ゲーム」など、もっと身近な話題。

このギャップは、ギフテッド側が悪いわけではなく、情報処理のレイヤーが違うことによるものです。

2-2. 雑談が苦手・意味を感じにくい

ギフテッドの中には、目的のない雑談が苦手な人が多くいます。

「で、何が言いたいの?」

「その話、どこに意味があるの?」

こうした内なる問いが無意識に起きてしまい、雑談自体に価値を感じづらいのです。結果として、周囲とのコミュニケーションに壁が生まれてしまいます。

2-3. 他人の感情や意図を読みすぎて疲れる

ギフテッドは共感性が高く、ノンバーバルな情報(表情、声のトーンなど)を細かく読み取る傾向があります。

そのため、「あ、この人、本当はつまらなそう」「ちょっと機嫌が悪いかも」といった情報を受け取りすぎて、過剰に気を使ってしまうことも。

その結果、人との関わりが「しんどい」「めんどくさい」と感じやすくなってしまいます。

2-4. 完璧主義・理想主義がハードルを上げる

ギフテッドの中には、「こうあるべき」という理想像を強く持っている人も多く、他人に対しても無意識に高い基準を求めてしまうことがあります。

- 話が深くないと物足りない

- 考え方が浅い人とは付き合いたくない

このような無意識の選別意識が、友達をつくるチャンス自体を減らしてしまうのです。

2-5. 自己表現のズレ・異質感

ギフテッドは、言葉の使い方や話の展開の仕方に独自のクセがあることが多いです。

また、テンションの上げ下げも周囲とズレやすく、「なんか浮いてる」と感じられやすい傾向もあります。

3. ギフテッドが友達をつくるための7つの実践的アプローチ

では、どうすればギフテッドでも無理なく人間関係を築いていけるのでしょうか?

以下では、実際に役立つ7つのアプローチをご紹介します。

3-1. 「合わない前提」で関係を始めてみる

ギフテッドにとって大切なのは、「どうせわかってもらえない」と完全に諦めるのではなく、「全部は合わないけど、一部だけ共有できるかも」という柔らかい期待感を持つことです。

人間関係は100%の共感ではなく、重なり合う部分だけでいいと割り切ることで、関係のハードルがグッと下がります。

3-2. 雑談は「スモールトークの筋トレ」と捉える

雑談が苦手なギフテッドにとっては、意味のない会話が苦痛に感じられるものです。

しかし、雑談は**「人間関係の接着剤」**のようなもの。内容そのものよりも、「あなたといると心地いい」と感じてもらうことが目的です。

これはトレーニングで鍛えることができます。日常のちょっとした会話で「へえ、それってどういうこと?」と興味の矢印を向けるだけでも、印象が大きく変わります。

3-3. 違和感の正体を「メタ認知」する

ギフテッドが人間関係で感じるモヤモヤは、たいてい「相手が悪い」わけではなく、「自分と違う」ことによるものです。

このとき、「なぜ自分はこの会話に違和感を抱いたのか?」を自分の思考パターンとして客観視すること(メタ認知)が役立ちます。

違和感を無理に否定するのではなく、「分析対象」として眺めることで、感情に巻き込まれにくくなります。

3-4. 「一人の時間」と「つながる時間」を意識的に切り分ける

ギフテッドは刺激に敏感で、人との関わりにエネルギーを消耗しやすいため、孤独を感じながらも一人を選んでしまうという矛盾を抱えがちです。

そのため、自分にとってちょうどいい「つながる時間」の量を設計し、過剰に付き合いすぎたり、逆に孤立しすぎたりしないようセルフマネジメントしていくことが大切です。

3-5. オンラインの「分野ベースのつながり」を活用する

対面での友人関係に難しさを感じる場合は、興味関心をベースにしたオンラインコミュニティも選択肢の一つです。

- プログラミングや物理のフォーラム

- 発達特性について語るSNSグループ

- 創作や執筆を共有するオンラインサロン

こうした場所では、「年齢」や「立場」よりも「中身」でつながる関係性が育ちやすく、ギフテッドの強みを活かしやすくなります。

3-6. 「共感される」ことに過度に期待しすぎない

ギフテッドの中には、「わかってくれる人がいない」「誰かに理解されたい」という渇望が強い人もいます。

しかし、人間の共感には限界があるという前提に立つことで、逆に気持ちが楽になることもあります。

100%の理解を求めるよりも、「少しでもわかろうとしてくれる人」がいるだけで十分。完璧な理解を前提に人間関係を築こうとすると、疲れてしまいます。

3-7. 共感よりも「尊重」を大事にする

ギフテッドが求めているのは、実は「共感」よりも「尊重」かもしれません。

話の内容に興味を持ってもらえなくても、「それを大切にしてるんだね」と自分の価値観を否定されない関係性があれば、孤独感は大きく和らぎます。

おわりに:孤独は「異常」ではなく「構造的なズレ」

ギフテッドが「友達ができにくい」と感じるのは、本人の努力不足ではありません。

その背景には、脳の構造や思考スタイルの違いという、避けがたいズレがあります。

しかし、ズレがあることを理解し、その前提で関係性を築いていけば、たとえ数は少なくても、深く心からつながれる関係を育むことは十分に可能です。

大切なのは、「普通の友達関係」を目指すのではなく、自分にとって無理のない「心地よい関係性」を見つけていくこと。

そのプロセスこそが、ギフテッドの人間関係の本質的な解決につながるのです。